中小学生们的养蚕热情正卷土重来。前阵子,我信手写了几篇养蚕文,竟也引起了远在北京、福建等多地老友关注,养蚕话题一下子就勾起了大家伙说话的兴致。一番无声而热烈的谈论之后,我获悉原来各家的娃都时兴养这“宝宝”,而我家养得算是比较出众的。

诚然,养蚕现已成为许多学校老师课外布置的兴趣作业,不失为让学生体验传统文化的有效的教育手段。只是,我不知学校老师能在多大程度上向学生们讲解有关蚕桑丝绸的文化。反正,我上学那会儿养蚕就是个单纯的课外作业,单纯为了养着玩的。现在想来,徒留遗憾。想着弥补,所以就写下了这一篇。若有不妥之处,敬请指正。

话说中华文明悠悠五千年,养蚕、织绸就是从那伟大的文明源头一起走来的。蚕桑丝绸在中国的起源实在是有中国独特的文化背景。暂且抛开那些桑蚕起源的民间传说,而是从先民对桑、蚕、茧、丝、绸等各个步骤、各种形态和各个中间产物的认识,可让我们更加直观感受到蚕桑丝绸在中国文化中独特而重要的地位。

【资料图】

【资料图】

众所周知,蚕的一生经历了卵、幼虫、蛹、蛾四种状态的变化,期间还有眠与起,整个过程充斥着静与动之间的转化,使人联想到“天地生死”这些传统文化中最为凝重的问题。在初民的思想意识里,卵无疑就是生命的源头,孵化成幼虫就如生命的诞生,几眠几起犹如人生起起伏伏的若干发展阶段。

蛹,则可看成是原生命的死,或躯壳的消亡,而蛹化蛾飞翔就是死后灵魂的去向。三国末期著名文学家张华(232年—300年)在他的《博物志》上说“蛹,一名魂”,正是此意,蛹就是灵魂,是精神,是通向不死的过度形态。

中国古文字中有一右文说,指形声字中,同声不同形的字通常有着不同的形态,但有相关的意义。所以,与“蛹”有着内在密切关联的是“俑”。也就是说,蛹和俑之间形态虽不同,一为虫,一是人,但其意义相通。“俑”是随葬时埋下去的木桶、石俑、陶俑之类,其原义大概与蛹有关,都是死后的躯体。

在黄河流域的仰韶文化(距今约7000年至5000年)墓葬中,有一半左右采用瓮棺葬,埋于房基附近;瓮棺葬中有很大部分在瓮上留孔,估计是让其灵魂自由升天之意。这种想法或许来自蛹经七日之后化蛾破茧而出的联想。后来,人们又把得道升天称为“羽化”,也是源于蚕蛹化蛾的联想。

蚕的变化尚且被古人看得如此神奇及重要,蚕赖以生存的桑比蚕的变化更显得神圣。

从记录有限的上古史来看,桑林不但是蚕的栖息地,而且与先民生产生活有着密切关系。古人所有行为和活动其实不外乎两类:一,求本人生存,就是本人要活下来,要吃要穿,粮食丰收;二,求本族群的生存,必须繁衍后代。所以,桑林中的活动也对应有两类:一是在桑林进行祭天求雨,以求丰收;二是在桑林中进行男女幽会,祭高禖神(生育之神),以求子孙。

(山东夏津千年古桑林)

桑林作为上古时期男女幽会之地,以《诗经》中的记载最为丰富。如《小雅・鱼藻之什・隰桑》云:“隰桑有阿,其叶有沃。既见君子,云何不乐?”这里的“君子”意指女孩子。

再如,《魏风・十亩之间》曰:“十亩之间兮,桑者闲闲兮,行与子还兮。”“桑者闲闲”指采桑叶的人悠闲自在,“行与子还”即把喜欢的女孩子带回家去,这就很像今天一些少数民族地区的“三月三”节俗。

最明显的记载应该是《鄘风・桑中》:“爱采唐矣?沫之乡矣。云谁之思?美孟姜矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。”

《桑中》是一首产生于两千多年前河南汲县一带的情歌。歌的内容是借助于一个小伙子自问自答兼回忆的方式表现出来的。我们今日再诵这首情歌时,眼前就会浮现出一个天真活泼、淳朴憨厚的小伙子形象。他,携带着采集工具,在灿烂的阳光下,在平坦的大道上,跨着轻松的步伐,欢快地前行着。五彩绚烂的田野,嘤其鸣矣的鸟声,勾起了他回忆与一位姑娘幽会的往事。

怀春之情逗出了小伙子的诗兴,他高兴地唱了起来:“到哪儿去采唐(一种菜名)呀?到朝歌的乡下啊!猜猜我在想谁呀?漂亮的姑娘孟姜啊!邀我在桑林中相见哟!又到角楼边密谈哟!还送我到淇水的岸上哟!”

这种风俗在当时一些艺术作品中也有反映,大量战国时期的青铜器上都有采桑宴乐的图像,上面刻画的就是桑林中男女相会并祭高禖的情景。这些故事似乎说明了一种情况:在桑林中,神特别平易近人好沟通。

至于以桑林作为求雨场所,最为著名的例子是“成汤桑林祷雨”。许多文献对此都有记载,如《吕氏春秋・顺民》中说:“昔者汤克夏而正天下,天大旱五年不收,汤乃以身祷于桑林。”曾有人指出,“以身祷于桑林”是为了求得蚕桑茂盛。我认为不妥。如果是五年不收,人们更缺的是粮食,作为刚征服夏的新领袖商汤先要求的也是粮食,不会只去求丝绸。所以,桑林只是“祷”的场所,不是目的。正如东汉高诱在注释《淮南子》时说:“桑林者,桑山之林,能兴云作雨也。”因为桑林能够通天,能够求雨。

(株洲湘江岸上古桑林)

由于桑林十分重要,人们进而从桑树中想象出一种神树,称之为“扶桑”——太阳栖息的地方。扶桑又作“搏桑”“空桑”,其意为大桑树。《山海经・海外东经》云:“汤谷上有扶桑,十日所浴。”

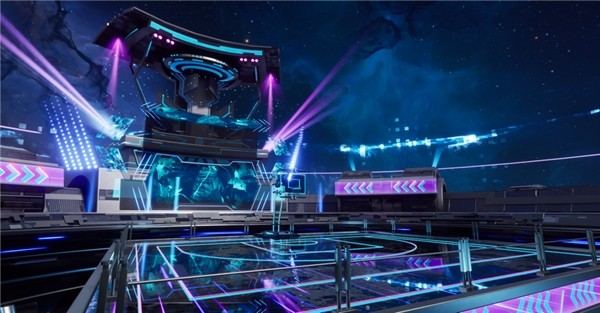

神树扶桑的概念最迟在商王朝盘庚至武丁时期就已形成,在四川广汉三星堆商代遗址出土的铜树中就有两枝被确定为扶桑树。铜树下为喇叭状树座,树干笔直,上出九枝,枝上及树顶各栖一鸟,并有铜龙、铃、花、叶等挂饰。

后来,扶桑的形象常见于战国秦汉艺术品中。湖北擂鼓墩曾侯乙墓出土的漆箱,上面也有扶桑图像。这棵扶桑是一巨木,枝叶对生,四枝末稍各有一个太阳,主干正顶上也是一个太阳,但其中有一个太阳被树下的后羿射中而化成了大鸟。

值得注意的是,大量汉画石上亦有扶桑树的形象,如山东武梁祠画像石、江苏沛县古泗水画像石和山东安丘画像石上均有马车、鸟(即太阳)、后羿及扶桑的形象,扶桑树上甚至还挂有一个采桑篮,树下还有采桑妇的形象。在许多古代的传奇故事中,有些采桑妇还不由自主地充当了泄密者。

蚕与桑均非等闲之物,由此得到的丝绸自然不会是普通的织物,穿着丝绸必然会利于人与上天的沟通,也就是说,我们平时所说的“作茧自缚”并不一定是坏事,在当时应该是灵魂升天的必由之路。人们在死后直接用丝织物或丝绵包裹尸体,等于用丝质的材料做成一个大茧子,有助于死者的灵魂升天。所以,丝绸最初的用途是做尸服,即人死后穿的衣服。但这种衣服并无凶意,反而是吉意,它是让灵魂升天的必需工具。

(三星堆扶桑铜树)

目前所知,最早的丝织品实物出自河南荥阳青台村和汪沟仰韶文化遗址的瓮棺葬之中,为包裹儿童尸身之用。此后有关的葬俗记载证明了这一点。

《礼记・礼运》载:“治其麻、丝,以为布、帛,以养生、送死,以事鬼神上帝,皆以其朔。”治麻以得布,布以养生,治丝以得帛,帛以送死。这里已把布和帛的功用区分开来,布用于大量消耗的生前服饰,而产量稀少的帛主要为一生一次的死后享受,这也实实在在地体现了“死者为大”的传统思想。

后世随着丝绸生产的发展,养老亦逐渐多用丝衣。《孟子・梁惠王》的“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”,说的就是这个。家宅附近多种些桑树,养蚕所得到蚕丝就可以做成老人的衣服,这不仅是对老人表示尊敬,而且也是因为年纪大了,需要多与上天沟通,慢慢习惯走上升天之路,大概也隐含有“作茧自缚”的意味。

除用作尸服外,早期丝绸的第二个主要用途是作祭服。《礼记・月令》:“蚕事既登,分茧称丝效功,以共郊庙之服,无有敢惰。”说明勤恳勤恳躬桑亲蚕所得之丝主要供郊庙祭祀之服。《礼记・祭义》中更详细记载了养蚕献茧的仪式以及作衣目的。

丝绸的第三个用途是作祭祀时用的物品。这里包括两类:一是帛书或帛画,一是与青铜、玉等礼器同等地位的丝织礼器。其用意应是把丝绸当作一种载体——通天之路,把书画于丝绸上的内容或是其中包裹的物品传达到另一世界。如两湖地区出土的龙凤妇女帛画、御龙人物帛画以及马王堆一号、三号汉墓中出土的两幅帛画等,都是用于引导死者灵魂升天的,也用于事鬼神。

此外,帛书也用于书写两国之间的盟书,《左传・哀公七年》曰“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”。这里说的历史有名的“涂上之会”正是夏代之始,成语又云“化干戈为玉帛”。在当时,玉和帛均是书写国书的材料,写后或埋在地下,或以火烧焚,表示可以上达于天。

(马王堆一号汉墓帛画,局部)

在现代考古挖掘殷商青铜礼器的过程中,经常可以发现青铜礼器由丝织品包裹后入葬的痕迹,这里的青铜器可不是需要保护才使用丝织品包裹的,而是丝绸被当作把青铜器快递给上天的“传送带”。

由上述可知,早期丝绸并非用作日常服饰,而主要是“事鬼神而用之”,有着特殊含义。在这种情况下,育桑养蚕也要怀着一颗虔诚的心进行。因为蚕是一种非常娇弱的生物,极易受到自然界恶劣环境的伤害,为了保证天地之路畅通,为了使人们所敬重的蚕蛾能生生不息,先民们开始建立蚕室,以精心饲养它们。《夏小正》曰:“妾子始蚕,执养宫事。”此宫即为蚕室,宫事也就是蚕事。

随着春秋战国时期丝绸生产力的提高、人民思想的解放以及等级观念的松懈——特别是秦末农民起义领袖陈胜发出的那一声震撼千古的著名质疑,丝绸的使用也不再囿于特殊种姓的小圈子,逐渐得到普及,开启一个新的服饰传统而演变至今。(完)

关键词: